Binatangisme: Fabel Sanggama Kuntari

“He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man.” – DR. Samuel Johnson.

“Pagi telah bangkit di Kemang Utara ketika saya akhirnya merangkak menuju perangkat Sonic Master di atas meja guna mematikan raung adukan Larynx, EP Kuntari yang dengan alasan anti proskratinasi sengaja dibikin looping tak berhenti sejak semalam. Album itu adalah sebuah kesalahan untuk dipakai sebagai pengantar tidur. Saya terlelap di tengah jalan, ninabobo menusuk alam bawah sadar kesurupan. Dengan segala khidmat sayat, perkusi tribal, dan gemuntur feedback yang direpetisi secara jahat, Kuntari berhasil menjembatani proses transisi wujud seorang manusia menjadi seekor monster humanoid yang kejam.”

* * *

Album Larynx bekerja dengan cara menciptakan teror binatang yang kebelet kawin. Dasar kekuatan magis Kuntari berasal dari kecintaan Tesla Manaf pada musik foley; rekayasa desain suara terhadap bebunyian sehari-hari yang biasanya dikerjakan untuk mendramatisasi adegan-adegan film. Bagaimana meniru—dengan sound effect—desis pisau atau urat hacep atau celap celup cakel ceret. Foley membuat imajinasi Tesla Manaf melambung tinggi. Eksperimen pertamanya terjadi di A Man’s Relationship with His Fragile Area (MoonJune, 2014) setelah mendiang Riza Arshad, pianis grup jazz simakDialog, menyentilnya lewat wanti-wanti yang terlontar begini kira-kira, “Sejenius apapun kita bikin musik kalau cuma terus kedengaran seperti orang lain—seperti setiap idola kita, buat apa? Kita tidak punya ciri khas sama sekali.”

Status prodigal son Tesla Manaf di kancah jazz tertohok. Selama dua tahun berikutnya, ia yang sudah punya empat album solo di usia 24, tidak melakukan apa-apa kecuali fokus menggali sisi orisinalitasnya sendiri. Tapi apa itu orisinalitas? Pertanyaan basi dunia kreatif, sebasi jawaban para seniman pasrah bahwa tidak ada lagi karya orisinal hari ini. Buat saya makna orisinalitas lahir ketika seseorang telah mampu menyerap begitu banyak hal dari begitu banyak orang—tak peduli mereka bagus atau jelek. Bahkan saking banyaknya, semua pengaruh tersebut menjadi bias. Dan seiring kepercayaan diri yang menanjak bersama sifat keras kepala yang menyebalkan di balik pencarian tersebut, karakter asli seseorang akan berdiri melampaui sekian banyak pengaruh tadi.

Tesla Manaf menebus makna itu dengan menelurkan A Man’s Relationship with His Fragile Area. Itu album neo klasik gitar akustik yang rumit sebab sajian ritemnya berasal dari hasil transkrip foley. Itu baru permulaan, selepasnya ia semakin keranjingan bereksperimen menulis musik sinematis, pada 2016 ia terjun mengerjakan proyek elektronik untuk soundtrack film pelacur berjudul Rembah Pribumi.

Mentalitas dalam menggubah musik pun ikut berubah. Tesla tidak lagi terkurung persepsi harus menciptakan komposisi melodi, dorongan eksperimen membuatnya mengutamakan lanskap atmosferik yang mampu menstimulasi getaran neurotik dibanding decak kagum atas progresi skill virtuoso. Sebisa mungkin ia menghindari nada dan lebih mengonsentrasikan diri kepada produksi bunyi.

Lalu tekan tombol impulsif. Enam buah gitar yang telah dipakainya selama 10 tahun keliling dunia tampil di berbagai festival jazz dan berjasa membantunya menghasilkan lima album solo, dijual demi subsidi silang membeli Elektron, sebuah mesin penghasil dram, groove boxes dan synthesizer. Hanya satu yang masih disimpannya, sebuah gitar semi akustik idaman, hollow body Moffa.

“Gue sedang mencari surprise, juga ingin menantang diri sendiri sejauh apa gue mampu melakukan improvement tanpa gitar. Semua scale gitar yang gue ciptakan sudah ketebak semua. Ibarat Michael Jordan, yang setelah merajai NBA lalu pindah jadi pemain bisbol karena dia tidak hanya melihat dirinya sebagai pebasket, tapi seorang atlet. Begitu pula gue, yang menganggap diri bukan pemusik, tapi orang yang berkesenian. Mungkin suatu saat nanti gue sama sekali enggak akan main musik lagi. Enggak pernah tahu, tergantung nanti saja,” ujarnya.

Dan ucapan itu sangat mungkin kejadian karena sewaktu saya menemui Tesla Manaf seusai menjadi tamu di Synchronize Radio awal Februari silam, ternyata ia sudah berada selama seminggu di Jakarta—ia domisili Bandung—dalam rangka mengikuti program residensi Intra-Chromatic helatan Sacred Bridge Foundation, sebuah organisasi nonprofit mitra budaya UNESCO. Di sana Tesla Manaf tidak terlalu menangkap vibrasi seni musik yang ditawarkan, melainkan tari-tarian yang diajarkan. Ia tidak pernah menari sebelumnya. Dan hal itu juga termasuk dari bagian proses eksperimentalnya. Jadilah, ketika nanti hasil residensinya dipanggungkan ia bakal tampil sebagai penari membawakan sejumlah tarian tradisional di antaranya Aceh, Sumbawa, dan Bali.

Bicara residensi, Tesla Manaf terbilang cukup rajin mengikutinya. Untuk itu ia sudah pernah pergi ke Cappadocia, Barcelona, Paris, dan terakhir Berlin di 2018 di mana ia mendapat beasiswa pendidikan musik elektronik. Sejak itu mantaplah dirinya beralih jalur, pensiun meninggalkan jazz & gitar. Betapa beruntungnya ia bisa belajar fondasi eksperimental di Berlin, Mekkah bagi kegilaan musik elektronik, selayak Bristol bagi trip hop atau Bali bagi ketamino. Salah satu musisi pertama di sana yang ditonton dan memukaunya instan adalah Karen Gwyer.

“Dia main di venue bawah tanah yang terbagi delapan hall besar, dan di setiap hall ada art stall masing-masing. Kalau kita dengar satu-satu, cuma kayak techno standar saja. Tapi pas kita jalan mengikuti sepanjang urutan hall tersebut, bunyinya berubah jadi orkestra. Gila banget! Itu sesuatu yang belum pernah gue dengar sebelumnya. Gue langsung merasa ternyata apa yang sudah gue pelajari ngelotok selama ini, dari klasik sampai jazz jadi enggak berarti apa-apa. Pas pulang gue masih kebayang terus padahal dia enggak memainkan nada apapun. Gue harus tahu tadi itu dia ngapain, sih! Gemas!”

Musisi eksperimental lain yang bikin Tesla Manaf melongo bin merinding di Berlin adalah Pierce Warnecke.

“Sebenernya dia ini artis sound art. Dia bikin instalasi di venue lembap—kayak kastil bekas pabrik bir, jadi kalau kita pegang dindingnya masih terasa basah. Ada satu ruangan yang total gelap—pitch black. Kita bahkan enggak bisa lihat tangan sendiri. Tiba-tiba ada enam lampu hidrolik yang bergerak menyesuaikan alunan musiknya. Ya Allah! Durasinya musiknya cuma sekitar 10 menit, tapi gue diam enggak beranjak ke mana-mana selama 4,5 jam. Anjing, ini apaan!”

Dari dua cerita pengalamannya tadi, Tesla Manaf turut menyampaikan wejangan buat kalian—para pendengar awam, bagaimana langkah awal supaya dapat menerima/memahami musik eksperimental/noise sebagai suatu kenormalan.

“Yang pertama rasakan saja dulu vibe-nya. Enggak perlu ngotot untuk cari tahu apa tekniknya, kenapa bisa keluar bunyi begitu. Jangan anggap dia orang planet atau aneh, pokoknya coba masukin dulu ke badan kita.”

“Kayaknya enggak semudah itu,” sahut saya, “ambil contoh d’Masiv.” Lalu memicingkan suara. “Gue enggak suka musik pop cemen begitu, kan sulit juga sistem tubuh kita buat menerimanya.”

“Intinya, jangan bentengi diri. Jangan ciptakan frame terhadap suatu jenis musik—misalnya untuk musik eksperimental. Karena kalau belum apa-apa mindset kita sudah membingkainya seperti itu—musik enggak enak atau ribet, sampai kapan pun akan susah buat menerimanya.”

“Berarti main psikologi dong . . .”

“Iya banget! Kayak waktu di Berlin itu, gue sama sekali enggak mengerti, tapi kok bagus banget, ya . . . Gue nonton (komposer elektronik Jepang) Tomomi Adachi, kesannya main effortless, tapi dia bisa menimbulkan bunyi yang belum pernah gue dengar sekalipun atau baca di buku manapun, rasanya keren banget. Kita harus datang dengan kepala kosong, kalau memang bagus pasti bakal masuk ke dalam badan.”

“Menurut gue,” kata saya, “musik eksperimental atau noise itu bukan lagu, tapi bunyi.”

“Ummm,” gumam Tesla Manaf. “Mungkin ada musik eksperimental yang punya struktur seperti sebuah lagu. Ada reffrain, intro, verse—“

“Tapi, kan tetap terdengar abstrak . . .”

Tesla Manaf tertawa.

“Bisa enggak musik eksperimental dinikmati secara pop, siapa tahu suatu hari nanti . . .” lanjut saya bodoh.

“Mungkin bisa, tapi butuh waktu karena menghilangkan framing tadi dari orang-orang ‘normal’. Termasuk buat gue, itu susah banget. Misalnya kalau kita datang ke acara noise, kan ekspektasinya pasti berisik. Ke acara pop, kita pengen nyanyi. Ke acara metal, kita pengen headbang. Tapi coba kita datang ke acara rock, terus bandnya kebanyakan main lagu balada, pasti kecewa. Framing seperti itu akan selalu ada karena kita datang dengan ekspektasi. Itulah pentingnya untuk kita datang ke suatu acara musik dengan kepala kosong.”

sedikit cuplikan penampilan @teslamanaf tadi malam di acara @gudskul x @SuperMusic_ID 🤘🏽 pic.twitter.com/vT4OHgML0G

— 📹 (@pfvideoworks) February 27, 2023

“Bagaimana cara elo menjelaskan noise kepada orang awam?”

“Noise itu juga memiliki bagan dramaturgi. Seperti elo mendengarkan JAGAJAGA, anjing! Dia bisa bikin set dua jam tapi kita enggak bosan sama sekali. Dan juga (Indra) Menus, sejam main noise, kita enggak bosan. Itu sulit. Mereka mengerti cara kapan harus naikin dan turunin emosi kita. Hal-hal kayak begitu yang sulit banget dipelajari, kedewasaan saat ‘ngobrol’ dengan alatnya sendiri. Kalau nonton gig mereka, terus baru 10 menit langsung cabut, elo enggak bisa melihat secara keseluruhan. Itu enggak fair.”

“Jadi orang juga harus mendengarkan Larynx secara kesatuan?“

“Idealnya begitu, terutama “Larynx I” sampai “Larynx III”. Kalau “Baopi” dan “Stridula” memang terpisah.”

“Rasanya level musisi noise atau eksperimental itu sudah tergolong ekspert. Bagaimana elo memandang musisi atau orang yang memainkan atau mendengarkan musik pop komersial?”

“Elo tahu enggak,” jawab Tesla Manaf, “salah satu momen yang membuat gue keukeuh pengen banget jadi musisi sampai sekarang itu adalah pas nonton Peterpan tahun 2004 di GOR Bekasi . . . waktu SMA.”

“Shit!” senyum saya simpul masygul.

***

Noise, tulis David Novak dalam bukunya Japanoise – Music at the Edge of Circulation, bertindak sebagai oposisi dari pengertian normal terhadap musik. Antitesis melawan keindahan yang biasa kita terima dengan nama komposisi seni; sebuah polusi berisik, bentuk sederhana atas kelakuan radikal, serangan tajam yang aneh dan kotor menentang kemapanan. Saya menambahkan, noise mengikat sisi romantis yang brutal dalam rangka eksperimentasi menodai unsur melodius musik kembali menjadi misteri teka teki . . . tenggelam menyelami frekuensi sonik seutuhnya. Noise secara konstan merevolusi musik, menyiksa dengan estetika kisruh, baik nada maupun iramanya yang saling bertikai dan meditatif.

Ketika Rio Abror, dramer yang sudah mendampingi Tesla Manaf sejak 2018, menemukan eksperimental noise untuk pertama kalinya, ia kebingungan. Band pertama yang ditangkapnya adalah duo cacat mental, barbar—berperilaku menyimpang—blantika noise mental asal Jepang, Hanatarash. Calon vokalis Boredoms dan Naked City, Yamatsuka Eye, mendirikannya bersama pelukis/dramer Taketani Ikuo pada tahun 1983 di Osaka.

@GrimlocBDG & @maternalDSSTR

PresentKUNTARI LARYNX JAPAN TOUR 🇯🇵

12 DAYS

11 VENUES

5 CITIESPACKED AND STOKED

Supported by @hijacksandals

Wouldn't be possible without my bookers @shaktyc @substore_tokyo @ishr_DDD @Yebisu303 @HALBACH_info @SHUNJKT @Trd_K 🔥 pic.twitter.com/JkGSZN29NY

— KUNTARI (@teslamanaf) April 30, 2023

Saat itu Rio Abror belum mengerti konteks teatrikal yang mereka pertontonkan, kenapa Yamatsuka Eye bisa sebegitu bangsatnya menyambiti botol-botol bir juga menyemprotkan minyak oli dari atas panggung, sementara sambil tantrum ia menggerutu memecahkan belasan panel kaca, lalu menimpuki serpihannya ke arah penonton. Atau betapa biadabnya ia saat memungut bangkai seekor kucing dari luar venue untuk digergaji sebagai atraksi. Puncak kezalimannya terjadi pada 1985 sewaktu tanpa skenario ia meninggalkan panggung dan kembali dengan mengendarai sebuah eskavator yang ditabrakkan melalui penghancuran dinding venue, sebelum orang-orang terpaksa menyekapnya karena ia terlihat ingin melempar molotov koktil ke tengah tumpahan solar. Keambyaran yang diganjar ganti rugi properti sebesar 100 juta rupiah.

Dalam sebuah wawancara Yamatsuka Eye mengomentari santai berbagai aksi teror yang diulahkannya, “Rasanya benar-benar sangat menakjubkan bagaimana sejumlah bebunyian kecil dapat dihasilkan lewat benda-benda yang kita hantamkan sepenuh hati.”

Hanatarash—istilah Jepang untuk ‘hidung meler’—adalah simbol anarki, kemerdekaan kodrati, spiritual psikedelia, dan sifat kebinatangan murni dari kekacauan ekstrem eksperimental noise.

Meski Rio Abror tidak mungkin melakukan kesintingan macam itu di sepanjang karirnya, ia mengaku Hanatarash merupakan band yang membuka matanya terhadap kancah noise. Di rentang waktu berdekatan ia juga mendengarkan album feedback blangsak milik Lou Reed – Metal Machine Music (RCA Victor, 1975) dan mengenyam kebingungan yang serupa dengan Hanatarash. Kritikus gonzo Lester Bangs menyebutnya album bunuh diri komersial, “Sebagai komposisi klasik kontribusinya nol bagi klasifikasi terhadap genre musik yang mungkin bakal raib sebentar lagi. Dalam konteks rock & roll album itu adalah perwujudan elektronik rock garasi. Sebagai sebuah pernyataan, album itu adalah sebuah sikap ‘NGENTOT LU’ yang memperlihatkan integritas—musik sakit, memelintir, nyeberang, keji, sesat, psikopat, namun demikian memiliki ketulusan . . . Saat kau bangun pagi dengan hangover terburuk dalam hidupmu, Metal Machine Music adalah obat penenang mujarab.”

Dua nama tadi membantu Rio Abror akrab dengan komposisi eksperimental noise yang tengah digeluti Tesla Manaf sebagai identitas barunya. Turut membangun sensibilitas minimalis pada permainan dramnya yang sebelumnya berlatar progressive pekat sinkopasi di setiap kelokan.

Konser Kuntari di Gudskul / foto: Joe Riandi (via @teslamanaf / twitter)

“Gue harus melupakan ilmu dram terdahulu,” katanya tertawa saat dihubungi via ponsel. “Karena Tesla ingin karakter yang mentah dan tribal, jadi mau tidak mau gue meninggalkan rudimen kompleks ala dramer modern.”

EP Flex (2018) menjadi percobaan perdana Rio Abror menjajal eksperimen elektronika. Idenya adalah bermain sabar seperti Mark Guiliana, dramer jazz yang gemilang mengisi Blackstar (ISO, 2016) album final David Bowie. Ia berusaha menahan gelora unjuk gigi demi menjaga beat agar tetap bergulir monoton, mengiringi ulang alik IDM (Intelligent Dance Music) eksplorasi noisebox kedua Tesla Manaf setelah album Toija (2018) yang sentimental berjiwa atonal: breakcore. “Akhirnya gue berhasil menjadi seorang time keeper,” ujar Rio Abror mengakui pencapaiannya di situ.

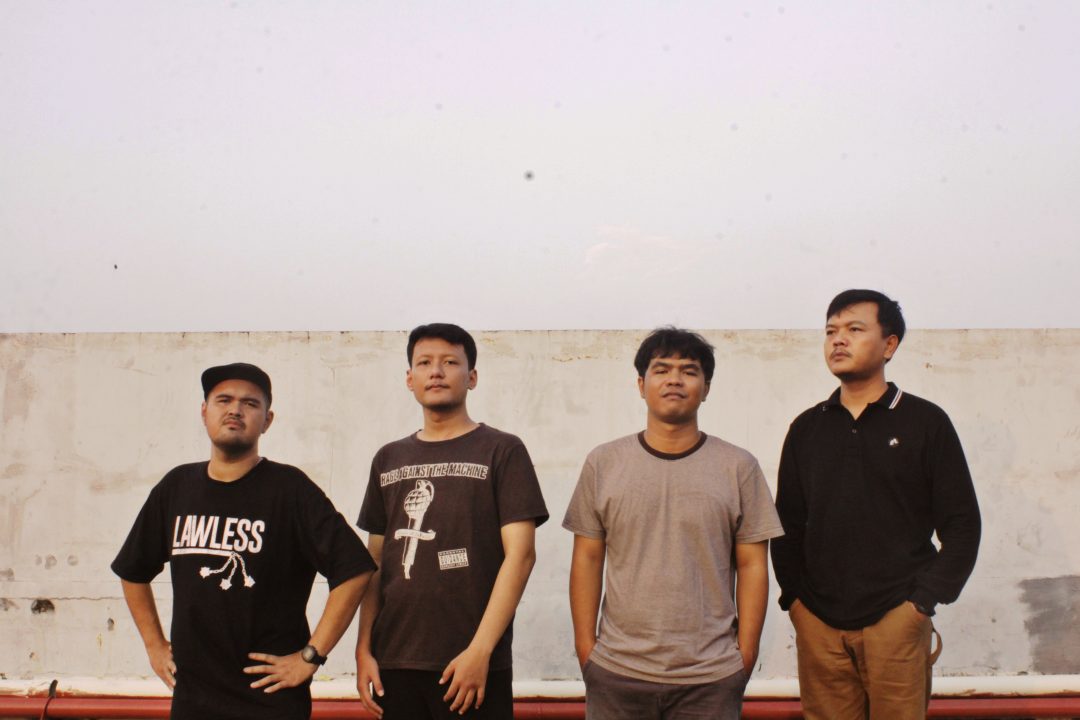

Bagi Tesla Manaf sendiri, Flex dan Toija, merupakan pintu gerbang. Segera setelahnya ia memproklamirkan moniker Kuntari ke depan publik, nama subliminal yang dicomot dari papan bertuliskan dr. Kuntari yang buka praktik di depan kampus ITB. Memutuskan terjun di kancah musik eksperimental yang diisi oleh banyak jagoan setempat sempat membuat dirinya gamang, kecut hati menghadapi mereka yang telah duluan makan asam garam di kubangannya. Seorang prodigal ternyata masih bisa juga merasa ciut, apalagi ia mengakui kalau ada beberapa jawara musik eksperimental yang awalnya mencibir kehadirannya.

Kepada Siasat Partikelir Tesla Manaf pernah mengakui, “Orang lebih cenderung melihat achievement saya di masa lalu tanpa menyadari kerapuhan yang saya miliki, yaitu saya serius berjuang di jalur ini. Tapi saya (akan) menunjukkan kalau saya bisa kasih kontribusi di dunia eksperimental Indonesia.”

Yang dimaksud Tesla Manaf dengan ‘serius berjuang’ adalah mengambil kelas akselerasi, kebut kejar ketinggalan lewat kereta proyek kolaborasi menggandeng para musisi kawakan. Seperti dituturkan Rully Shabara—Senyawa, Zoo, Setabuhan—dalam catatan pengantar album Larynx: “Saya paham betul strategi ini. Sepintas sederhana, tapi metode eksperimen seperti ini terbukti efisien untuk memancing potensi-potensi yang tak akan ditemukan jika hanya bermain sendiri atau hanya dengan orang-orang yang sama. Tesla sedang memaksa dirinya untuk berkembang dengan cepat. Ia sedang mencari celah untuk bernavigasi di lorong yang gelap.”

Di catatan itu Rully Shabara lima kali menyebut diksi ‘lorong gelap’, bak sebuah isyarat peringatan, dan mengakhiri tulisannya dengan sebuah taklimat, ‘Semoga selamat sampai di tujuan.’

Menanggapi hal itu Tesla Manaf memantulkannya sebagai cermin. Katanya, sulit untuk melihat masa depan di musik eksperimental karena sinar yang terpancar dari lorong itu memang kecil banget, dan tidak semua orang bisa masuk ke situ. Terutama di Indonesia, masih amat sulit. Tapi bukan berarti tak ada harapan, lanjutnya, karena di gigs eksperimental/noise tidak ada jurang antara penampil dan penontonnya. Semua orang bisa atau kasarnya, dengan mudah mengekspresikan dirinya ke instrumen yang dipakai para musisinya. Sederhananya, untuk main noise/eksperimental (secara amatir), kurikulum yang kita butuhkan hanya luapan emosi. Jadi tidak mustahil bila nanti akan menjadi sesuatu yang populer.

Kapital perguruan Tesla Manaf berkiblat ke Yogyakarta, kota dengan populasi musisi eksperimental tersubur. Banyak orang gila tinggal di Yogyakarta—persis kayak di Jepang, tempat guyub para seniman dobol yang terus berusaha menemukan esensi baru dalam memaknai pergumulan artistik. Langkah pertama Tesla Manaf adalah menculik Rully Shabara di Bandung. Kongsi keduanya lalu melahirkan “Plausible Pulse”, sebuah trek improvisasi bebas yang mencampurkan chop noise drone, breakbeat dan power electronics tipis dengan ilham gendeng Autechre dan komponis futuris post-Cage macam Stockhausen, Glass, Reich. Saya menyebutnya braindance, ketika otak terantuk-antuk dengan ringkiknya.

Kepada Wok The Rock, pendiri label eksperimental Yes No Wave, ia mengadu. Kepada Yennu Ariendra ia ditembuskan, instrumentalis Raja Kirik juga gitaris Melancholic Bitch—sekarang: Majelis Lidah Berduri. Ia belajar dengan metode mengadopsi detail per detail pertunjukan teater, baginya ini semua tentang penciptaan dramaturgi di balik sebuah karya. Tujuannya agar dapat terhindar dari bencana ‘menghasilkan bunyi menjemukan’, sekalipun komposisinya menderu selama dua jam konstan, itu bukan sekadar gangguan asal-asalan.

Hal penting lain yang ia petik adalah: jangan pernah malas melakukan riset mendalam sewaktu sedang menulis sesuatu. Hukumnya urgensial! Atau Tesla Manaf menyebutnya dengan istilah, ‘proses merepotkan diri sendiri.’ Itulah kenapa ia berani memasang judul-judul aneh pada bebunyian bikinannya.

“Mod Aki Kasa”. Dicaplok dari ‘Mok Aki Aksa’, artinya rumah kaki seribu, milik penduduk Suku Arfak yang mendiami lereng Gunung Arfak setinggi 2.940 meter di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Dengan ribuan kaki pancang menyanggah, sekilas bangunan panggung tanpa jendela—atapnya terbuat dari kombinasi daun jerami dan daun sagu—tersebut tampak mirip biota laut terkutuk. Kuntari menggubah komposisi drone mencekam menyerap aura keangkeran ribuan kaki yang dimaksudkan untuk melindungi penghuninya dari serangan hewan buas dan ilmu hitam.

“Tinnitus”. Raung penyiksaan yang anggun. Tinnitus adalah frekuensi suara lebah yang sering bercokol di telinga. Biasanya muncul sehabis mendengar musik dengan volume keras atau, ketika sedang giting. Menurut artis sound art, Tommy Herseta, seperti dikatakan Tesla Manaf, denging itu bentuk manipulasi otak. Jadi sebenarnya bunyi itu tidak eksis, dan syukurlah tidak berbahaya bagi indera pendengaran.

Pararatronic. Titel EP Kuntari rilisan 2022. Merupakan representasi modern atas Pararatron, kitab Sastra Jawa Pertengahan yang mengisahkan legenda anti-hero Ken Arok, sang pendiri kerajaan Singosari. Sebuah split dengan Addictive TV, artis elektronik Inggris yang disanjung ‘next level shit’ oleh sang beatsmith Grandmaster Flash. Musiknya kontradiktif, produk kontemporer penggabungan antara dongeng mitologi dengan instrumen nusantara, mengalun jazzy sekaligus ethereal dan berhantu.

“Rotation Plasty”. Direkam di bungker Balai Kota Surakarta. Kuntari mengincar reverb mistikal yang disalurkan lewat dimensi ruang pengap udara. Mungkin ia menginginkan bantuan vibrasi roh penunggunya. Duet liukan sinden terus menggentayang di komposisi berdurasi sejam ini. Saya bergidik ngeri mendengarnya. Klaustrofobik. Jantung empot-empotan watir kesambet. Ini jauh lebih menyeramkan dari skor giallo manapun.

“Last Boy Picked”. Judul yang pantas dipakai buat lagu baru Pee Wee Gaskins. Tapi tidak dengan suguhannya, terlalu avant-garde untuk membingkai sekadar nomor emo. Ini album orkes organik Kuntari formasi kuartet: Tesla Manaf – cornet/piano, Rio Abror – dram, Peter Lumingkewas – perkusi, Biondi Noya – gitar bariton. Konsepnya sinestesis, mengungkap trauma personal Tesla Manaf lewat pancaran energi warna. Ketika ditanya trauma apa saja yang mengusiknya di balik setiap trek, mulutnya rapat tak mau jawab, menyerahkan kepada kita misteri abstraknya. Baiklah. Maka dari itu biar saya coba menerkanya di sini. Roseate (ungu cerai); trauma peron kereta. Amber (kuning Aibon); trauma tetanus. Azura (biru Durex); trauma kejepit pintu. Orchid (ungu Alpra); trauma antre BPJS. Dark Orange (jingga jealous); trauma kena pentung. Mahogany (cokelat rendang); trauma kena setrum. Grey White (abu pingsan); trauma Limp Bizkit.

Itu baru sebagian kecil, Kuntari selalu punya obyek untuk dinarasikan. Sadar jika kekuatan kontekstual mampu melonggarkan kerutan pada musiknya, ia tidak pernah berhenti mencari, menggali dengan rasa keingintahuan intens terhadap apapun. Selalu saja ada sesuatu yang ia pelajari/baca setiap hari. Bahkan mengenai hal tak terduga seperti gastronomi. Siapa tahu nanti ia bakal menerbitkan komposisi harsh ala Whitehouse yang terinspirasi dari oseng cindil atau ritmis glitch ‘kenyang bego’ hidangan fusion gulai Bratwurst. Sekarang saja sewaktu saya menodong untuk membuka histori Google-nya di sela sesi wawancara artikel ini, hal pertama yang keluar di layar ponselnya lumayan random.

Ia menggaruk-garuk kepala, cengengesan. “Enggak tahu kenapa, iseng aja . . . udah dua minggu terakhir ini gue memang lagi ngulik tanah liat.”

***

Di buku Pekak! Skena Eksperimental Noise di Asia Tenggara dan Jepang, penulisnya Indra Menus mengatakan, noise merupakan penggabungan beragam gaya musik dan praktik inovatif berbasis suara sehingga membuat suara menjadi sebuah elemen yang penting. Sedangkan komponen musik ekperimental menyatukan musik yang terkadang tidak jelas dan musisi menyajikan komposisi yang tak terduga, baik per bagian maupun keseluruhannya. Membedakan antara noise dan musik eksperimental, masih menurut Menus, mungkin sulit dilakukan karena sebagian besar dari keduanya terdiri dari unsur yang sama, salah satunya eksplorasi. Dan ‘eksplorasi’ buat saya adalah kata yang mesti distabilo, karena ‘tak ada yang tak boleh dilakukan di kancah eksperimental.’

Setelah gitar dan Elektron, Tesla Manaf menemukan cornet. Instrumen yang menjadi semacam Corpus Christi bagi penciptaan Larynx, dirilis bergiliran via Yes No Wave, Grimloc & Disaster. Cornet adalah sebuah alat tiup serupa trompet namun lebih fluida. Perbandingan mudahnya begini, jika gitar ortodoks dianggap trompet, maka gitar fretless adalah cornet, lebih melar, punya kemampuan menghasilkan banyak dimensi nada.

Selama 18 bulan ia meracik berbagai teknik meniup cornet, dorongan intensif membuatnya tidak memedulikan kaidah sehat belajar meniup trompet bagi pemula, yang seharusnya hanya boleh maksimal 15 menit dikali empat dengan jeda sesi dua jam (total sejam per hari), ditabrak Tesla Manaf menjadi 6 jam sekali setiap hari. Hasilnya, posisi bibir somplak. Tapi di kutub lain bunyi yang bergetar pun durhaka, absolut beda dari pemain trompet lain yang biasanya terdengar syahdu belai-belai madu. Bibir Kuntari membuat suara cornet terdengar merengek seperti engsel rel kereta.

Eksperimentasi cornet telah terbentuk natural. Berikutnya gitar. Enam senarnya sengaja ditempatkan saling menyilang demi mengincar imitasi suara tamborin dengan mengadaptasi Tabalet, teknik gitar klasik yang memelintir petikan nilon menjadi serupa perkusi. Kemudian giliran Rio Abror. Berdua Tesla Manaf mereka pergi ke tukang besi untuk menyetem cowbells supaya memiliki keselarasan nada dengan modifikasi cornet dan gitar. Demi efek tinju kick yang berdentum, ditempelkan uang koin logam di bass dram. Susunan tabuhan pun ditambahkan lebih spesifik, seperti pemasangan tiga buah rototom, Chinese gong low, ceng ceng, Agogo, kampas rem motor, dan simbal stack sebagai penjaga urat nadi, sekaligus aksentuasi penyerapan ritem matematis rebana Hadrah Kuntulan dan poliritmis klenteng macan Sar Ping.

Trek pertama, “Baopi” dibuka perkusi Sar Ping minimalis, gaya Cina Bali. Di belakangnya gelagat atmosferik menggeram raungan seekor binatang pejantan. Mulanya saya mengira Stegosaurus, ternyata bukan. “Itu koala,” kata Tesla Manaf, “kalau lagi mating call suara mereka yang sehari-harinya cimit-cimit lucu berubah jadi seram, deep, dan berat banget kayak Corey Taylor nge-growl.”

Baopi sendiri diambil Tesla Manaf dari nama teknik penyiksaan purba Cina daratan. “Elo diikat dulu di tiang, dibiarin, dijemur siang-malam, kepanasan, kehujanan, kedinginan berhari-hari biar kulitnya letoy. Baru setelah itu dikelupas hidup-hidup.”

Sial. Membayangkan orang-orang Cina saling main silet satu sama lain membuat saya ingin mengutip pengertian komponis drone La Monte Young tentang musik, yang diserapnya dari pemikiran Tiongkok mengenai waktu. Musik adalah sebuah komposisi improvisasi bernuansa relijius dan sekaligus misterius. Konsepnya, buatlah satu notasi atonal lalu tahan dan rentangkan menjadi album berdurasi satu jam.

Larynx mengandung seribu jurus drone, emulasi primal suara hewan sange—sakaw ngewi dengan memanfaatkan eksplorasi cornet sebagai erang yang menenteramkan. Setiap frekuensi dirasakan pada titik berbeda di korteks serebral; saat serangkaian frekuensi diputar ulang terus menerus kita bisa mendengar detail serial harmoni mencengkeram kesadaran kita dengan kuat dan mendalam. Ada berbagai tempat baru yang membuka pintu terhadap banyak kemungkinan, seperti menemukan kedamaian di rumah yang berpindah-pindah.

Sejumlah suara undangan berahi para hewan coba dimanipulasi di total lima trek lagu yang termasuk dalam album. Antara lain rubah, yang bersuara persis cekikikan kuntilanak. Lalu buaya, yang sebenarnya tidak mengeluarkan suara dari laring, melainkan menggetarkan tubuh hingga berbunyi berat serupa tanjidor. Rusa elk, yang distingtif, kadang lengking kadang geram kayak orang ngorok. Serigala, seekor loner yang melolongkan ratapan kesepian. Kucing hutan, yang begitu horor sampai kita mengiranya tengah mengalami sakaratul maut padahal lagi enak-enaknya.

Trek bontot, “Stridula” menyuguhkan gending sengit Hadrah Kuntulan, seni tabuh Islami asal Banyuwangi. Sinkopasi Rio Abror mempraktikkan variasi kendang dan rebana yang telah berkembang sejak abad 16, barisan poliritmik yang ditemukan Tesla Manaf mirip dengan komposisi minimalis ala Steve Reich di mana kala itu musik kontemporer belum lahir. Di tangan Kuntari tradisi Kuntulan menjelma secercah nomor djent metal—bukan secara harfiah, tentu saja, tapi nuansa otot yang ditawarkan sanggup membangunkan berahi seisi Taman Safari.

Kenapa tidak dicoba sekalian? Tidak ada cara yang lebih mutakhir untuk mengukur seberapa akurat usaha Kuntari dalam membeokan suara-suara binatang sange itu selain dengan menghelatkan pesta pertunjukan satwa Larynx di kebun binatang terdekat. Bikin dokumenternya jika perlu. Coba bayangkan potensi sinematika yang bakal tercapai ketika parade raung membahana dari sudut setiap kandang yang ada di sana dan segenap kutu promiskuitas berpeluh kelojotan mencari sumber suara. Badak, macan, tapir, gajah, bison, kuda nil, banteng, singa, jerapah, zebra, panda, beruang, dan seekor tasmania devil berhasil menjebol kawasan exhibit dengan memborong sekawanannya menonton dari jarak dekat sambil lomba mukbang rancap.

Larynx adalah album voicebox, tentang komunikasi hasrat binatang untuk dapat memenuhi kebutuhan seks mereka. Persanggamaan Tesla Manaf dan Rio Abror mendidik imajinasi, musik yang mereka tulis adalah sebuah mimpi yang hidup di alam limbo seseorang. Korosif. Bukti keberhasilan investasi nekat Kuntari menjelajahi lorong gelap tak bertuan.

David Novak di paragraf penutup buku Japanoise menyatakan kepada Hiroshige Jojo, pendiri godfather noise Hijokaidan, bahwa bertahun-tahun sudah dirinya meneliti noise, mewawancarai para jagoannya, tinggal bersama mereka, datang ke pertunjukan mereka, mendengarkan rekaman-rekaman mereka, menyisir jalur distribusi dan mengkaji perilaku kegilaan mereka, “tapi sampai sekarang,” ujar Novak, “saya masih tidak mengerti apa sebenarnya itu noise, dan kayaknya tetap tidak akan pernah mengerti.” Obrolan itu terjadi di jeda tur singkat Amerika Utara Hijokaidan pada 2005. Keduanya sedang berada di sebuah stasiun radio lokal di London. Mendengar itu Hiroshige Jojo tampak lega, bahunya disandarkan ke dinding, lalu mengangguk, tertawa, dan mencetus, “Good.”

Tesla Manaf ketika saya minta di akhir wawacara untuk menyimpulkan secara pribadi pencapaian spesifik album Larynx, tampak kebingungan. Ia memaki ‘anjir’, kacamata minus berlensa bulat dan bennie oranye membuatnya tampil seperti anak culun, gemas tak tahu harus menjawab apa. Saya menunggunya sejenak, membiarkannya berpikir berusaha menemukan kata-kata . . . sampai akhirnya ia menggelengkan kepala.

“Gue enggak ‘ngerti,” simpulnya menyerah.

Good.

_____

Eksplor konten lain Pophariini

Larkin Asal Karawang Lepas Single Perdana Term

Band alternatif asal Karawang, Larkin resmi melepas karya perdana dalam bentuk single bertajuk “Term” hari Jumat (13/06). Di single ini, mereka merepresentasikan perpaduan harmoni dream pop dan keliaran indie rock untuk musik yang dibawakan. …

Produser Musik Elektronik Jambi, Kevin Khosiyi Rilis Underground

Produser musik elektronik asal Jambi, Kevin Khosiyi resmi melepas single “Underground” hari Jumat (20/06). Lagu ini dirilis bersama Lemon Drops Records sebagai label naungan dan akan tersedia secara global melalui berbagai platform digital. …