Resensi: Irfanpopish – Bandung Pop Darlings

Penulis: Irfanpopish

Judul: Bandung Pop Darlings

Penerbut: EA Books

Peringkat Indonesia: 8/10

Pure Saturday menyebar dari Bandung ke banyak kota di Indonesia lewat debut albumnya yang didistribusikan melalui Majalah Hai pada 1996. Suar, vokalisnya, sempat menjadi salah satu sampul majalah itu. Artikel berlembar-lembar tentang Pure Saturday dengan tema “Pop Underground dari Bandung” dihidangkan. Edisi-edisi Hai pun dilengkapi kupon untuk bisa membeli kaset mereka via mail order. Radio-radio mulai memutarkan single “Kosong”, begitu pula kehadiran video musiknya di televisi.

Kesemua itu terjadi ketika informasi anak muda belum banyak terpencar, dan Hai menjadi satu-satunya media cetak lokal yang dibaca oleh banyak remaja pecinta musik. Dari sebuah nama di Bandung, mendadak Pure Saturday dikenal dan dibicarakan di mana-mana.

Pengaruh Pure Saturday sangat besar bagi teman-teman yang relatif seangkatan dengan mereka maupun generasi setelahnya. Bagi saya pribadi, kaset Pure Saturday itu berputar terus menerus, sambil membayangkan untuk mulai menulis lagu dan merekam album band saya sendiri. Lagunya seperti apa? Ya, masih terpengaruh gaya musik Pure Saturday juga!

Sekitar setahun-dua tahun sebelumnya, Britpop memang mulai berkibar, dengan nama-nama seperti Oasis, Blur, dan Suede sebagai eksponennya. Pulp, yang secara umur band jauh lebih dahulu dibandingkan Oasis atau Blur, juga menuai sukses komersial tertinggi di era tersebut, melalui album Different Class pada 1995. Beberapa tahun sebelumnya, setidaknya The Cure sudah mulai mencuri perhatian beberapa remaja di Indonesia, dengan dirilisnya album Wish yang memuat single “Friday I’m in Love” pada 1992.

Buku Bandung Pop Darlings memiliki banyak cerita tentang hal seputar indie pop dan Bandung. minimal salah satunya beririsan dengan hidup kita sendiri.

Mulai bermunculan band-band yang memainkan Britpop, membawakan lagu-lagu dari band-band kesukaan mereka. Serasa tiba-tiba, hadir Pure Saturday sebagai perwakilan lokal akan arus musik tersebut, dengan rekaman albumnya sendiri.

Di kemudian tahun, saat saya menjadi manajer band Efek Rumah Kaca, kami pernah mengadakan kompetisi/festival video musik Efek Rumah Kaca untuk promo album Kamar Gelap. Saya datang menemui Majalah Hai untuk menyelenggarakannya bersama-sama. Dari mana ide datang ke Hai? Kaset Pure Saturday!

Pengaruh Pure Saturday bagaikan sebuah paket lengkap, mulai dari gaya musiknya, lirik-liriknya (untuk lirik berbahasa Indonesia di lagu “Kosong” dan “Coklat”), estetis sampul albumnya, hingga cara berpromosi dan mengedarkan karyanya.

Setelah haru biru Pure Saturday itu, satu per satu “kehebohan sektoral” datang dari Bandung, sesuatu yang dikenali oleh anak-anak muda “tertentu”: 347 sebagai clothing line, Fast Forward sebagai indie label yang merilis band-band indie pop internasional, Ripple dan Trolley sebagai majalah “alternatif”, serta Poptastic! sebagai acara DJ indie pop. Hingga “pecah” lagi sesuatu yang seperti Pure Saturday dahulu, gaung pop yang begitu terdengar: Mocca dengan debut albumnya My Diary, band Indonesia pertama yang dirilis oleh Fast Forward Records.

pembaca bisa men-Stabilo bagian-bagian buku yang menjadi “miliknya” juga, sambil mengintip “hidup orang-orang lainnya”, sesama penghidup indie pop

Debut album Mocca, My Diary, terjual hingga sekitar 100.000 copies. Pendengarnya dari dulu hingga kini, tersebar dari generasi MTV sampai Youtube dan Spotify. Bertolak hanya dari angka penjualan fisik album itu saja, bisa dibayangkan betapa banyaknya mereka di Indonesia yang hidupnya pernah bertemu dengan indie pop, atau indie pop dan Bandung.

Buku Bandung Pop Darlings: Catatan Dua Dekade Skena Indie Pop Bandung (1995-2015) memiliki banyak sekali cerita tentang banyak hal seputar indie pop dan Bandung, bukan hanya nama-nama contoh yang disebut di atas—minimal salah satunya beririsan dengan hidup kita sendiri.

Buku Bandung Pop Darlings / foto Instagram. com/eabooks/

Dari sanalah sebetulnya kenikmatan buku setebal 400an halaman ini menjadi menarik dan berarti. Masing-masing pembaca Bandung Pop Darlings bisa men-Stabilo bagian-bagian buku yang menjadi “miliknya” juga, sambil mengintip “hidup orang-orang lainnya”, sesama penghidup indie pop. Irfanpopish menuliskannya secara runut, santai, dan tak tergesa-gesa. Walau mungkin masih ada saja hal yang terlewat, juga ada kesalahan-kesalahan ketik, buku ini sangat komprehensif. Semua cerita dihantarkan dari berbagai penjurunya—indie label hingga zine, tongkrongan hingga tempat berkumpul di dunia maya, gigs hingga fansclub, meliputi pilihan-pilihan menjalankan indie pop itu sendiri. Penulis Irfanpopish juga menyertakan gambaran scene dan fenomena indie pop di dunia.

Seperti buku-buku musik bertema scene lainnya di dunia, kedekatan personal selalu punya makna berbeda dibandingkan mereka yang “di luar sana”, meskipun siapa saja tentu bisa mendapatkan sesuatu darinya. Satu yang tak terpungkiri adalah bahwa mereka yang mendengarkan indie pop, pernah atau bahkan masih menghidupinya, bisa merasakan kenikmatan lebih dari membaca buku ini.

Buku tentang musisi, atau apalagi scene musik tertentu, merupakan tulisan sejarah, yang bisa saja kita bicarakan secara akademis. Membahasa dari aspek psikologi sampai sosiologi. Politik sampai kesenian. Tapi bagi yang beririsan sacara personal dengannya (walaupun dari jarak yang berjauhan), buku seperti itu juga adalah hiburan yang tersendiri. Dan hiburan itu, bisa jadi, adalah nilai terbesarnya.

perjalanan kisah dua dekade di buku ini menunjukkan segala sesuatu bisa terus dikembalikan pada permulaanya, sambil terus dikembangkan seluas memandang lautan

Buku-buku seperti Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk karya Legs McNeil dan Gillian McCain, Spirit of ’69: A Skinhead Bible karya George Marshall, atau Our Band Could Be Your Life karya Michael Azerrad tentu lebih berarti bagi mereka yang menyukai musik-musik yang bersinggungan langsung dengan buku-buku itu. Bahkan bila kemampuan bahasa Inggris kita di kisaran Basic 4, buku-buku itu tetap mengundang minat.

Seperti itu pula Bandung Pop Darlings mengambil tempat.

Buku ini menarik untuk dikoleksi. Terlebih, porsi foto cukup seimbang dari keseluruhan jumlah halaman. Beberapa foto yang ditampilkan bahkan bisa jauh melebihi ekspektasi, termasuk sebuah foto Helvi Sjarifuddin dan Dxxxt di hari-hari jauh sebelum mereka membentuk Fast Forward Records (bersama rekan lainnya, Marine), tengah bersama veteran skateboard: Nala dari Street Spyders dan Ardy dari Apolonia. Ada juga foto Lusi Mersiana dari Kubik tampak samping—menunduk dan bermain bas. JIka bisa lebih banyak lagi foto yang ditampilkan, buku ini tentu akan jadi lebih tebal lagi, tapi sekaligus lebih menarik.

Sampai di sini, sebetulnya resensi sudah bisa berhenti. Terlalu banyak detail tentang buku ini akan menjadi spoiler—kita tahu bahwa spoiler tak hanya berlaku bagi film yang sedang tayang di bioskop, melainan macam-macam hiburan lainnya, termasuk buku tentang sebuah scene musik pop. Mendapatkan sendiri apa-apa yang ada di dalam buku ini akan lebih menambah kenikmatan saat bercengkerama dengannya, ketika cerita-cerita itu membawa kita bagaikan mesin waktu, dibandingkan sudah terlalu banyak “bocoran” yang diketahui sebelum membuka lembar-lembar halamannya.

Sementara bagi pembaca yang memang sama sekali tak pernah bersinggungan sedikit pun dengan indie pop, atau indie pop dan Bandung, atau bahkan sama sekali tak pernah bersinggungan dengan “musik underground”, saya tidak berani merekomendasikannya secara penuh, sebaik apa pun penulis buku berkisah. Sebesar apa pun usaha penulis sampai harus mewawancarai hampir 100 orang untuk merampungkannya, mendengarkan begitu banyak musik indie pop yang begitu disukainya, dan entah berapa literatur yang dibaca untuk memantapkan fondasinya. Kecuali bila rasa ingin tahu pada hal-hal di luar diri pembaca cukup besar. Jika tidak, boleh jadi jenuh sudah datang dari sebelum setengah hidangan buku. Bandung Pop Darlings sudah melebih dari “pintu masuk” yang biasa, dia cukup komplit untuk dipahami keseluruhannya.

Lalu, dengan kondisi industri musik Indonesia yang sudah jauh berbeda dibandingkan masa-masa awal indie pop dikenal dan berkembang di Indonesia, dengan Bandung sebagai salah satu kota pentingnya, apakah buku ini masih relevan dibaca bila tanpa pernah bersinggungan dengannya?

Jawabnya: cara-cara klasik dalam bermusik (termasuk di kancah independen) selalu punya keampuhannya. Sementara perjalanan kisah dua dekade di buku ini pun menunjukkan, bahwa segala sesuatu bisa terus dikembalikan pada permulaanya, sambil terus dikembangkan seluas memandang lautan.

Mungkin ini cuma indie pop, tapi seru.

Oh, ya, boleh dipeluk efek samping individual dari membaca buku ini. Dalam kasus saya, dipasang kembali piringan hitam The Pastels dan Talulah Gosh, serta diputar lagi rekaman-rekaman Blossom Diary.

____

Eksplor konten lain Pophariini

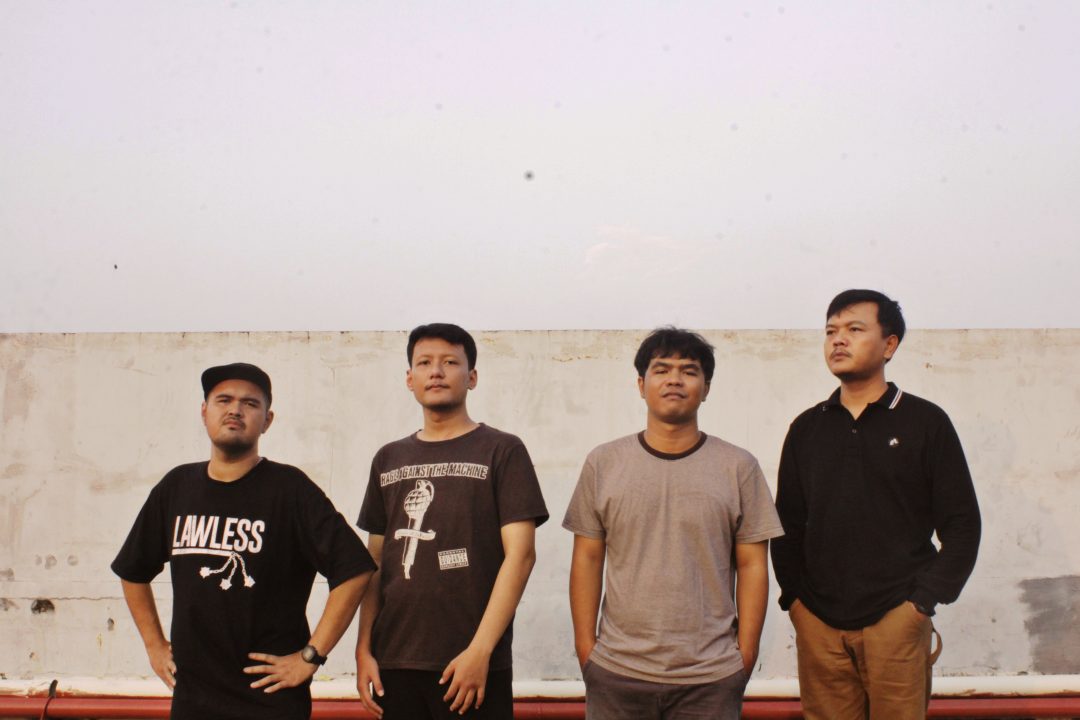

WYAT, The Skit, Teori, dan Barmy Blokes Turut Menyukseskan Latihan Pestapora Solo

Setelah rangkaian workshop dan talkshow berlangsung tanggal 12-14 Juni 2025, Latihan Pestapora Solo persembahan Boss Creator akhirnya terlaksana hari Minggu, 15 Juni 2025 di Pamedan Mangkunegaran. Latihan Pestapora Solo kali ini berhasil mengumpulkan sekitar …

Larkin Asal Karawang Lepas Single Perdana Term

Band alternatif asal Karawang, Larkin resmi melepas karya perdana dalam bentuk single bertajuk “Term” hari Jumat (13/06). Di single ini, mereka merepresentasikan perpaduan harmoni dream pop dan keliaran indie rock untuk musik yang dibawakan. …

[…] Boys Don’t Write Rock n Roll milik Nuran Wibisono dan Bandung Pop Darlings milik Irfan Poppish kali ini penerbit EA books kembali merilis kumpulan tulisan tentang musik dari […]