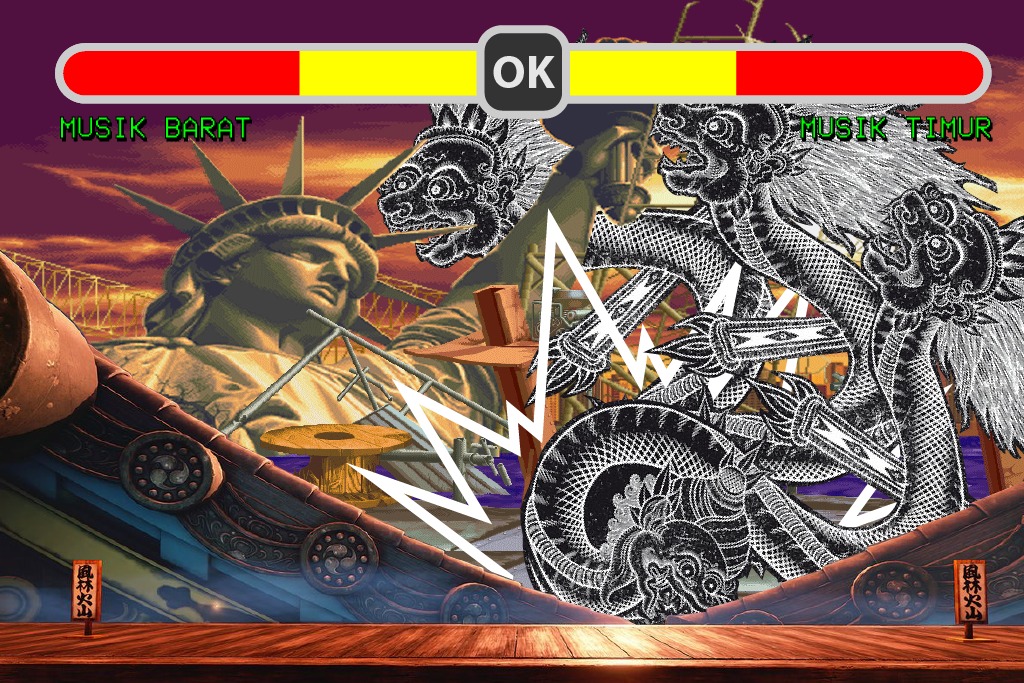

Musik Barat VS Musik Timur, Mana yang Lebih Unggul?

Pertanyaan ini telah menggelitik saya sekian lama. Namun, pertanyaan ini makin membuncah di pikiran saya ketika dua tahun yang lalu ada satu insiden di mana salah satu media musik alternatif membuat postingan di media sosial yang membanding-bandingkan salah satu grup musik eksperimental Indonesia dengan grup dari barat.

Salah satu personel grup musik Indonesia ini berang karena menurutnya postingan itu seperti mau bilang bahwa musisi luar negeri (baca: barat) selalu punya bargaining position yang lebih tinggi ketimbang musisi Indonesia (baca: timur). Padahal menurutnya musisi Indonesia sudah punya gagasan, wacana, dan bentuk musik yang nilai tawarnya tak kalah hebat, bahkan lebih besar.

Dipicu insiden tersebut, saya memikirkan pertanyaan ini: jadi mana yang lebih unggul? Musik barat atau musik timur? Apakah harus ada peperangan antara kedua kubu? Dan apakah masih ada demarkasi—garis yang menjadi pembatas antara kedua pihak yang berperang—yang memisahkan musik barat dan musik timur?

Pertanyaan ini penting karena di era kiwari, tampaknya garis demarkasi ini memang seharusnya sudah lenyap. Bagaimana tidak? Seorang remaja di Amsterdam kini bisa dengan mudah mendengarkan musik Gong Kebyar Bali atau musik eksperimental semacam yang dimainkan Senyawa melalui Spotify atau YouTube yang didukung oleh teknologi komputasi awan. Teknologi cloud juga bisa menjadikan para pekerja kantoran berusia 30 tahun ke atas di Jakarta bisa dengan mudah mengakses diskografi penuh The Beatles atau Led Zeppelin di gawai terbaru mereka. Musik folk, polka, atau latin juga dengan mudah dapat diakses manusia Indonesia sebagai soundtrack keseharian mereka.

Apakah masih ada peperangan antara barat dan timur? Apakah akademisi musik masih berdebat kusir tentang mana yang lebih unggul, musik barat atau musik timur? Mari kita bahas secara mendalam

Itu baru dari segi kemudahan akses musik. Dari segi pengembangan atau pengkomposisian musik pun, garis demarkasi antara timur dan barat ini sudah muspra. Tidak ada lagi barat dan timur. Artinya musik itu ya musik. Sebuah produk seni universal yang tidak perlu lagi dilabeli barat atau timur, tidak perlu dibanding-bandingkan mana yang modern dan mana yang eksotis[i].

Hilangnya garis demarkasi ini menjadikan musisi di Amerika Serikat bisa dengan mudah mempelajari dan menggubah musik tradisi Jawa, seperti yang dilakukan musisi Amerika Lou Harrison ketika merilis album bertajuk Gamelan Music. Atau simak bagaimana musisi Amerika Serikat lainnya, Dengue Fever dapat membawakan “Genjer”Genjer”, lagu yang di Indonesia sempat dilarang oleh Orde Baru. Yang paling baru, salah satu dedengkot musik rock era modern termasyhur dari band Weezer, Rivers Cuomo mengaransemen ulang lagu “Anak Sekolah” yang dipopulerkan maestro Indonesia Chrisye.

Sebaliknya, musisi Indonesia juga banyak yang bisa mempelajari musik dari luar Indonesia, kemudian mengaplikasikannya dalam aransemen musik yang mereka buat. Misalnya penyanyi-penggubah lagu Isyana Sarasvati yang menciptakan musik opera dan gothic yang sangat khas Eropa di album LEXICON. Isyan bahkan mencampur opera dengan death metal ketika berkolaborasi dengan Deadsquad dalam lagu “IL SOGNO”. Atau simak bagaimana band asal Yogyakarta, The Cloves and the Tobacco menciptakan musik celtic punk yang aslinya berkembang di Irlandia, Welsh, dan Skotlandia. Masih dari kota yang sama, Auretté and The Polska Seeking Carnival menggubah musik folk a la waltz dan polka dari daratan Eropa.

Di era kiwari, tampaknya garis demarkasi ini memang seharusnya sudah lenyap. Bagaimana tidak? Seorang remaja di Amsterdam kini bisa dengan mudah mendengarkan musik Gong Kebyar Bali atau musik eksperimental semacam yang dimainkan Senyawa melalui Spotify atau YouTube yang didukung oleh teknologi komputasi awan

Meleburnya dunia menjadi satu kesatuan juga mempermudah musisi dari berbagai belahan dunia untuk berkolaborasi menciptakan musik bersama-sama. DJ Kasimyn dari unit elektronik Indonesia Gabber Modus Operandi bisa menyumbang beat khas gabber yang mereka mainkan ke album terbaru Björk Fossora. Salah satu musisi kondang Indonesia Dewa Budjana juga berkolaborasi dengan musisi luar negeri Jordan Rudes, Marco Minnemann, Mohini Dey, dan sinden tenar Soimah Pancawati di lagu “Hyang Giri”. Solois kelahiran Indonesia Sandrayati juga berkolaborasi dengan musisi multi-instrumentalis asal Islandia Ólafur Arnalds di lagu “Vast”.

Pemaparan di atas adalah contoh dari bagaimana garis demarkasi sudah lenyap di ranah industri musik. Musisi dari seluruh dunia sudah tidak lagi bak katak dalam tempurung yang mentok saja berkarya di wilayahnya sendiri, dan dinikmati oleh masyarakat di wilayah tersebut. Semuanya sudah bisa menjadi satu kesatuan utuh. Seorang gadis remaja di Nganjuk bisa tergila-gila dan mendengarkan BTS, sementara itu seorang warga Negeri Paman Sam bisa menciptakan karya musik dengan pattern dan laras pelog Jawa lalu dinikmati oleh orang Jawa yang menetap di Suriname.

Itu dari ranah industri musik. Lalu bagaimana dengan ranah akademis? Apakah diskursus atau pengetahuan mengenai musik masih dibatasi oleh garis demarkasi? Apakah masih ada peperangan antara barat dan timur? Apakah akademisi musik masih berdebat kusir tentang mana yang lebih unggul, musik barat atau musik timur? Mari kita bahas secara mendalam.

Musisi di Amerika Serikat bisa dengan mudah mempelajari dan menggubah musik tradisi Jawa, seperti yang dilakukan musisi Amerika Lou Harrison ketika merilis album bertajuk Gamelan Music

Awal mulanya adalah “studi komparasi”. Berakar dari Eropa, ada ilmu musikologi, sebuah disiplin ilmu yang mengkaji musik dan keterkaitannya dengan masyarakat pemilik musik tersebut. Musikologi dapat digunakan untuk mendedahkan musik barat (western-music). Namun, seiring berjalannya waktu, musikologi dirasa tidak dapat digunakan untuk membedah musik non-barat (non-western music). Maka lahirlah sempalan disiplin ilmu ini yang bernama “musikologi komparatif”.

Di dalam bukunya The Study of Ethnomusicology, Jaap Kunst menjelaskan bahwa musikologi komparatif adalah disiplin ilmu yang berbasis kolonialisme[ii] dan orientalisme[iii]. Ketika bangsa Eropa (misalnya Belanda) mulai mengokupasi (baca: menjajah) wilayah-wilayah luar Eropa—terutama di timur seperti Hindia Belanda—para musikolog ini menemukan banyak musik non-barat yang tidak dapat dikaji dengan kacamata musikologi. Ini karena musik non-barat tentu saja sangat berbeda dengan musik barat yang berkembang di Eropa. Baik dari segi musikal seperti tangga nada yang digunakan, segi organologi instrumen yang digunakan, serta keterkaitan musik dengan masyarakat pemiliknya.

Singkat cerita akhirnya musikologi dimodifikasi menjadi musikologi komparatif. Fungsinya untuk mempelajari (baca: mengkomparasikan) musik-musik non-barat yang mereka jumpai di wilayah jajahannya. Di hari esok, studi komparasi malih rupa menjadi Etnomusikologi.

Isyana Sarasvati yang menciptakan musik opera dan gothic yang sangat khas Eropa di album LEXICON. Isyan bahkan mencampur opera dengan death metal ketika berkolaborasi dengan Deadsquad dalam lagu “IL SOGNO”

Istilah Etnomusikologi konon diciptakan oleh Jaap Kunst dari kata Yunani ἔθνος (ethnos, “bangsa”) dan μουσική (mousike, “musik”). Secara etimologi, Etnomusikologi berarti adalah disiplin ilmu yang mempelajari musik bangsa-bangsa. Etnomusikologi kerap didefinisikan sebagai etnografi musik, atau sebagai antropologi musik. Nama Etnomusikologi kemudian menjadi definisi standar yang digunakan sejak ditelurkan oleh Jaap Kunst, sampai sekarang.

Setali tiga uang dengan musikologi, Etnomusikologi sudah kolonialis dan orientalis sejak dalam pikiran. Pada praktiknya ilmu ini menciptakan semacam garis batas antara musik barat dan musik non-barat. Misalnya antara musik simfoni klasik bertangga nada diatonik yang dimainkan orkestra di Eropa, dengan musik karawitan (gamelan) Jawa yang bertangga nada pentatonik.

Berkaca dari penjelasan di awal tulisan tentang bagaimana para musisi di seluruh dunia memiliki nilai tawar yang sama di desa global ini, serta sudah lenyapnya garis demarkasi antara musik timur dan barat, sudah saatnya label kolonialisme dilepaskan dari ilmu Etnomusikologi

Maka riuh lah para pionir Etnomusikologi mempelajari musik non-barat di Negara-Negara jajahan Eropa. Misalnya di Nusantara (baca: Hindia Belanda). Mereka mengamati, mendokumentasikan, merekam, dan membedah musik—yang mereka anggap eksotis—tersebut, dan membandingkannya dengan musik barat.

Berkaca dari penjelasan di awal tulisan tentang bagaimana para musisi di seluruh dunia memiliki nilai tawar yang sama di desa global ini, serta sudah lenyapnya garis demarkasi antara musik timur dan barat, sudah saatnya label kolonialisme dilepaskan dari ilmu Etnomusikologi. Harus dilakukan dekolonisasi[iv] dalam Etnomusikologi. Gagasan dekolonisasi bukanlah hal baru dalam bidang Etnomusikologi. Sejak tahun 2006, gagasan tersebut menjadi topik diskusi sentral di kalangan Etnomusikolog.

Bagi Etnomusikologi, pergeseran ini berarti bahwa perubahan mendasar dalam struktur kekuasaan, pandangan dunia, akademisi, dan sistem universitas perlu dianalisis sebagai konfrontasi terhadap kolonialisme. Pendekatan dekolonisasi yang diusulkan terhadap Etnomusikologi melibatkan refleksi pada filosofi dan metodologi yang membentuk disiplin.

Tidak ada lagi barat dan timur. Artinya musik itu ya musik. Sebuah produk seni universal yang tidak perlu lagi dilabeli barat atau timur, tidak perlu dibanding-bandingkan mana yang modern dan mana yang eksotis

Dekolonisasi Etnomusikologi mengambil banyak jalur. Pendekatan yang diusulkan ini adalah: i) Etnomusikolog menangani peran mereka sebagai sarjana, ii) sistem universitas dianalisis dan direvisi, iii) filosofi, dan dengan demikian praktik, sebagai disiplin harus diubah.

Majalah Student News Society of Ethnomusicology edisi Musim Gugur/Musim Dingin 2016 berisi survei tentang dekolonisasi Etnomusikologi untuk melihat pandangan pembaca mereka tentang apa yang diperlukan oleh dekolonisasi Etnomusikologi. Tema yang berbeda adalah: i) Etnomusikologi yang tidak terpusat di Amerika Serikat dan Eropa, ii) memperluas/mengubah disiplin, iii) mengakui hak istimewa dan kekuasaan, dan iv) membangun ruang untuk benar-benar berbicara tentang dekolonisasi Etnomusikologi.

Mengulangi untuk terakhir kalinya pertanyaan di atas: apa masih ada garis demarkasi antara musik timur dan barat? Jawabannya sudah sama-sama kita ketahui: tidak ada. Garis itu telah musnah, di era kiwari musik adalah sebuah kesatuan utuh, produk akal budi manusia yang mendiami planet yang sama.

Maka, sebagai disiplin ilmu yang tengah mengalami proses dekolonisasi, Etnomusikologi harus turut serta membantu melenyapkan garis demarkasi itu. Etnomusikolog tak hanya bisa mengkaji musik tradisi Indonesia dengan kata kunci “pelestarian budaya”. Etnomusikolog juga bisa mengkaji musik apa saja sesuai dengan minat mereka, entah pop, rock, dangdut, black metal, eksperimental, dan lain-lain.

Etnomusikologi tidak boleh tebang pilih. Mereka bisa mengkaji musik dari sisi utara bumi (global north) dan sisi selatan bumi (global south). Etnomusikolog boleh membahas Barasuara, Sheila On 7, Nella Kharisma, Rhoma Irama dan Soneta, Sigmun, Sunn o))), Rage Against The Machine, atau musisi dari belahan dunia mana saja. Etnomusikologi harus menegaskan bahwa antara musik barat dan musik timur tidak ada yang lebih unggul. Semuanya setara. Punya nilai tawar yang sama.

Mari merayakan lenyapnya garis demarkasi antara musik timur dan barat ini dengan mendengarkan senarai yang berisi lagu dari berbagai negara yang disusun oleh vokalis Talking Heads—dan Etnomusikolog—David Byrne ini. Atau, susun sendiri playlist-mu yang isinya bisa campur-campur antara Norwegian black metal, BLACKPINK, atau selipkan juga Kelompok Penerbang Roket, Grrrl Gang, SEMAKBELUKAR, dan Raisa.

[i] Menurut KBBI eksotis berarti bergaya asing; luar biasa; istimewa; aneh; ganjil. Ini mengacu kepada bagaimana para bangsa barat yang berkulit putih menganggap bangsa timur yang mereka jajah aneh atau ganjil karena berkulit gelap.

[ii] Paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Contoh paling kentara ya bagaimana Belanda menjajah Indonesia di masa lampau.

[iii] Secara bahasa Orientalisme berasal dari bahasa latin Oriens yang berarti sesuatu yang berhubungan dengan terbitnya matahari, arti ini bisa diasosiasikan dengan timur yang merupakan arah matahari terbit. Secara pengertian cukup beragam, Orientalisme dapat dikatakan sebagai studi yang membahas dan meneliti bahasa, masyarakat dan budaya, dari timur dekat dan timur jauh (Near and Far Estern).

[iv] Dekolonisasi berarti penghapusan daerah jajahan. Di konteks Etnomusikologi artinya sekarang sudah tidak boleh lagi menganggap satu musik tertentu berkasta rendah hanya karena musik itu berasal dari wilayah yang sebelumnya terjajah.

Eksplor konten lain Pophariini

Say:Kou Lepas Single K.a.R.M.A yang Terinspirasi dari Momen Mumet

Unit alternative rock asal Tangerang, Say:Kou merilis single terbaru “K.a.R.M.A” tanggal 13 Juni lalu. Single ini menjadi medium para personel Say:Kou untuk melepas keluh kesah hidup yang menumpuk. Say:Kou digawangi oleh Fauzy …

TWCLWS Rayakan Kebebasan Diri Lewat Single Terbaru Yeaiy!

Solois asal Jakarta Pusat, Riant dengan nama panggung TWCLWS resmi melepas single terbaru berjudul “Yeaiy!” hari Jumat (04/07). Single ini menjadi cara Riant untuk merayakan kemerdekaan diri sendiri sekaligus merangkul siapa pun yang punya …